너무 놀라운 작은 뇌세포 이야기- 도나 잭슨 나카자와 지음/최가영 옮김

http://www.kyobobook.co.kr/product/detailViewKor.laf?mallGb=KOR&ejkGb=KOR&barcode=9791135497964

너무 놀라운 작은 뇌세포 이야기 - 교보문고

의과학계의 판도를 뒤바꾼 작은 뇌세포에 관하여 | 100년간 의과학계를 지배한 고정관념을 무너뜨린 작은 뇌세포,우리의 몸과 마음 그리고 뇌에 관한 새로운 관점을 제시하다! 우리는 몸과 마음

www.kyobobook.co.kr

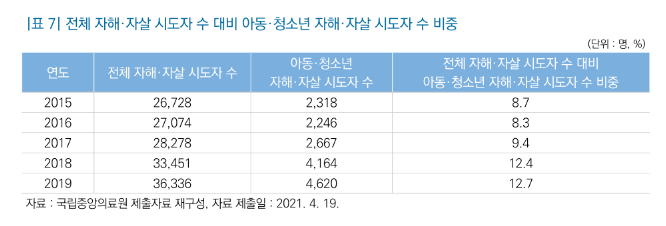

국회입법조사처 NARS 현안분석 제200호 아동·청소년의 정신건강 현황에 따르면, 2015년부터 2019년까지 아동·청소년 자해·자살 시도자는 꾸준히 증가하는 추세다.

특히, 자해청소년의 수는 집계되지 않았지만 상상하는 것 보다 많다. 정말 생각하는 것 보다 더 많은 청소년들이 자해한다. 전 직장 기준 상담을 하러 오는 청소년들의 50~60% 정도는 자해 경험이 있거나 자해를 하는 청소년들이었다.

자해를 왜 하냐고 물으면 돌아오는 대답의 많은 경우는,

“죽고 싶은 건 아니고요. 그냥 하고 나면 기분이 괜찮아져요.”

“그냥 하고 나면 다른 생각이 나지 않아요.”

이렇다. (모든 경우에 해당되는 건아니다.)

그런 이야기를 들었을 때 나는 ‘얘네들이 무슨 소리를 하는건가?’ 하고 이해할 수 없었다.

하지만 이 책을 읽고 나니 청소년들의 말이 일리가 있을 수 있다고 생각했다.

책의 내용에 따르면, 우리의 역사에서 스트레스란 감염병에 걸리거나 일찍 죽을 운명을 예고하는 신빙성 있는 징조 였다고 한다. 경쟁, 전투를 해야 하는 상황에서 우리의 몸의 면역계들은 실제로 상처나 부상으로 인한 병원균의 침입을 막으려고 애를 쓴다. 그래서 아마 온갖 면역세포들이 그런 식으로 길들여져 있을 것이다. 스트레스는 곧 신체적 손상이기 때문에 상처를 빨리 회복하기 위해 온갖 면역세포들이 움직임을 강화했다.

하지만 현대의 스트레스는 신체적 다툼을 발생시키는 일이 극히 드물다. 많은 스트레스는 정서적 스트레스로 몸이 다치지 않는다. 하지만 우리의 면역세포들은 이런 스트레스를 인식하고 감염에 대비하게 만든다. 그래서 이 책의 주인공인 미세아교세포는 뛰어난 활동성을 가지고 멀쩡한 시냅스들까지도 제거하게 된다는 것이다.

그렇다면 청소년들의 자해는 사실 청소년들이 살기 위해서 하는 행동이 아닐까 하는 생각이 잠시 들었다.

하지만 자해는 옳지 않다. 자해를 하다가 죽음으로 이르는 경우도 많고, 자해는 일시적인 해결책일 뿐 우리의 정서적 문제를 전체적으로 해결해주지 못한다.

그럼 무엇이 필요할까?

책에는 TMS, 뉴로피드백, FMD(단식 모방 식이요법) 등의 진행되고 있는 선진 치료를 알려주고 있다. 물론 약물, 상담, 인지치료 등과 병행하면 더욱 효과가 있을 것이며, 건강한 신체활동, 건강한 음식섭취 등은 기본으로 바탕이 되어야 한다.

하지만 우리나라는 청소년 정신건강 문제를 진단에 집중하고 있다. 우리나라의 정책은 명확한 진단을 내리고 진단에 따라 약물을 처방하고 치료를 진행하면 나아질 것이라고 생각한다. 하지만 책에도 등장하지만 우울증이라고 해서 다 같은 행동을 보이는 것도 아니고, 같은 약물을 복용하지만 효과는 개개인에 따라 천차만별이다.

청소년의 정신건강 문제를 진단하게 되면 우리는 치료하기도 편안하고, 해결하기도 쉬울 것이라고 생각한다. 정신건강 문제의 초점과 원인은 보지 않은 채 해결하기만 급급한 형태를 보니 답답해 죽겠다.

그리고 기본 바탕이 되어야 하는 건강한 신체활동, 건강한 음식섭취가 우리 청소년들에게 제대로 이루어지지 않고 있는 것이 현실이다. 사회가 청소년을 보호하려면 제일 먼저 양질의 식사와 보호가 필수적이다.

매번 모든 문제가 나타난 뒤에 진단만 내리고 치료만 하려는 이런 허망한 정책에 세금을 낭비하지 않았으면 좋겠다.그렇다고 이 정책이 완전 잘못되어서 하지말라는 얘기는 아니고... 뭐 내가 하지말란다고 안할 것도 아니지만.

청소년들에게 우울증이라는 진단, 불안장애라는 진단을 내리는 것은 청소년들 자체를 위축시키고 활동에 제한을 두는 매우 부정적인 행위라는 것을 정책을 만드는 사람들이 좀 알아야 하지 않을까?

뇌, 정신건강과 관련하여 10여년 동안 새로운 것이 계속 발견되고 찾아지는 이 때, 우리는 언제 나아갈 수 있을까 하는 답답함을 느꼈다.

이 책을 읽고 나니 판도라의 상자를 연 것 같은 기분이다.

너무나 당연하게 생각하고, 내가 공부한 것이 전부라고 생각했는데 이미 내가 공부한 내용은 과거가 되었고 다른 연구들이 쏟아져 나오다니. 내가 조금 철 지난 것을 공부한 것은 아닌가 하는 생각도 들었다. 그리고 더 공부해야겠다는 생각도 들었다.

그리고 너무 당연하다고 생각했던 정책들의 한계가 느껴져 아쉬움과 답답함도 느껴졌다.

사람이 배운 게 무섭다고... 이런 책을 읽고 요론 생각을 하다니...